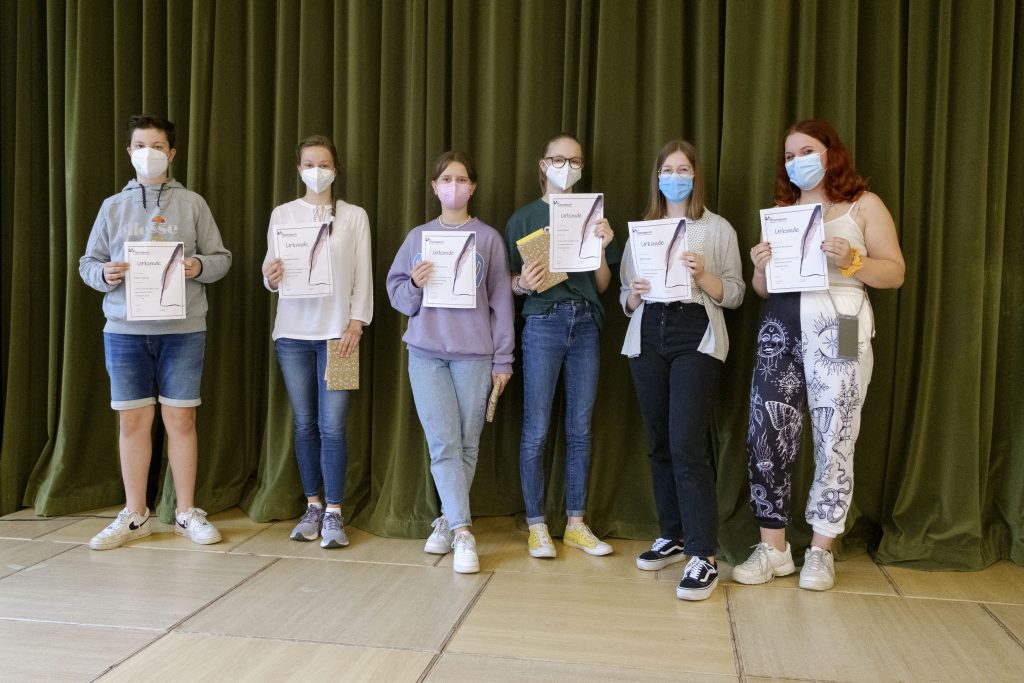

Der Coronazeit ist ja viel zuzuschreiben, unter anderem auch, dass vieles aus dem Bereich Kultur am Thomaeum nicht stattgefunden hat. Aber nicht alles ist ausgestorben! Denn im Frühjahr 2021 rief Frau Gerfers einen neuen Wettbewerb zum Thema „Kreatives Schreiben“ mit dem Motto ,,Geschichten zum Gruseln“ aus. Insgesamt 13 Schüler*innen der 9ten Klassen teil, aber auch das Umfeld und nicht zuletzt Frau Regh wirkte sehr begeistert von der Aktion. Über einen längeren Zeitraum hatten die Teilnehmer*innen Zeit, einen Prosatext und/oder einen lyrischen Text, je nachdem, auf was man Lust hatte oder was einem lag. Am 9. April war das Abgabedatum und die Texte wurden einer fachkundigen und großen Jury, bestehend aus Lehrer*innen, dem Inhaber der Thomasbuchhandlung in Kempen und einer Mitarbeiterin des Kempener Buchverlags anonym vorgestellt. Nachdem die Punkte vergeben worden waren, organisierte Frau Gerfers eine kleine Siegerehrung vor einem kleinen Publikum am Mittwoch, den 30. Juni 2021 für alle Teilnehmer*innen, wobei die sechs Sieger*innen, jeweils drei Plätze pro Kategorie, ihre Texte vorlasen. Als Preis gab es eine Urkunde und für jeden, auch für die, die keinen Platz auf dem Treppchen erreicht hatten, ein spannendes Jugendbuch und einen Gutschein für die Thomasbuchhandlung, worüber sich alle sehr gefreut haben.

Um die wirklich gelungenen Texte ein wenig mehr an die Öffentlichkeit zu bringen, haben wir uns entschlossen, innerhalb der Ferien wöchentlich einen der sechs Gewinnerbeiträge zu veröffentlichen, um die hervorragende Arbeit derjenigen noch einmal zu würdigen.

So beginnen wir hier mit der ersten Kurzgeschichte von Annabel Fässler aus der 9d, die Dritte in der Kategorie Kurzgeschichten wurde.

Schiffbruch

Die Wellen schlugen ihm schwer ins Gesicht. Eine weitere Woge stürzte über ihm ein. Er wurde unter Wasser gedrückt und kam prustend wieder an die Oberfläche. Ein kalter Wind strich durch seine Haare und ein bissiger Benzingeruch kitzelte ihn unangenehm in der Nase.

Das Salzwasser ließ seine Augen brennen, sodass er seine Umgebung nur verschwommen wahrnahm. Das rettende Schiff, wo war es nur hin?

Seine Arme und Beine waren taub, immer wieder wurde er hinuntergezogen und immer wieder kämpfte er erneut.

Aber warum? Warum ließ er es nicht einfach sein? Es gab keinen Ausweg mehr. Er könnte einfach aufgeben.

Er zögerte die Schwärze nur hinaus. Warum? Hoffte er etwa immer noch auf Rettung?

Über dem Meer lag grauer Nebel, als hätte eine riesenhafte Braut ihren Schleier über dem Ozean ausgebreitet. Auch wenn ein Schiff vorbeikommen würde, zwischen den Wellenbergen und Nebelschwaden würde man ihn nie entdecken.

Seine Kräfte schwanden unaufhörlich und seine Muskeln spielten kaum noch mit. Jede neue Welle riss ihm Kraft fort.

Er bewahrte Ruhe, konnte nicht sagen, woher diese Ruhe kam, konnte sich nicht erklären, wie er durchhielt.

War es ein Wunder? Oder wollte ein überirdischer Herrscher ihm einen möglichst qualvollen Tod bereiten? Auch das konnte er nicht sagen. War nicht jeder Mensch selbst für sein Schicksal verantwortlich? War er denn nicht an allem selbst schuld?

Seit Tagen kämpfte er in diesem Ozean ums Überleben, aber es gab keine rettende Insel, kein Wunder, kein Schiff. Verzweifelt hielt er sich an etwas Ungreifbarem fest: Der Hoffnung.

Hoffnung, jeden Moment aufzuwachen oder für immer zu gehen. Hoffnung, das Festland am Horizont zu erspähen oder einfach im schäumenden Ozean zu versinken und vergessen zu werden. Hoffnung, ein Schiff könnte vorbeikommen und ihn retten oder unter das Wasser ziehen.

Nach Jahren im Ozean wurde es ihm gleichgültig.

Vollkommen gleichgültig.

Nun leider schon in der dritten Woche der Ferien angekommen, präsentieren wir heute den Text von Kezia Körner aus der 9b, die in der Kategorie Kurzgeschichten Zweite geworden ist.

Bilder

Es ist Heiligabend. Ich starre auf die Geschenke unterm Baum. Alle anderen Kinder wären neugierig. Ich nicht. Ich hab schon alles was ich brauche.

Mama ist noch duschen. Wann kommt Papa endlich? Mir ist langweilig. Das ganze Haus ist totenstill. Nur die Uhr ist zu hören. Gelangweilt gibt sie ihr Ticken von sich. Tock-tock-tock-tock- Warte. Ist das Glas – tock - das zersplittert? Tock-tock- Nein. -tock- nur Stille -tock- und die Uhr. Die Uhr wird immer lauter. Sie dröhnt in meinem Kopf. „Du bist nichts“ will sie mir sagen. „Ich bin mächtiger als du. Größer. Lauter!“ Sie hat recht. Ich halte mir die Ohren zu. Es hört nicht auf. TOCK-TOCK-TOCK- STOPP! Da war doch was! -TOCK- Ein schleifendes Geräusch. Ich rufe nach Papa. Mama. Ich warte. Nichts. Keine Schritte, kein Laut. Ich stehe auf und gehe nach unten. Meine Füße auf der Treppe sind lauter als die Uhr.

Unten ist niemand. Ich höre die Dusche rauschen. Immer noch? Ich trete auf etwas klebriges. Ich sehe nach unten. Rot. Überall rot. Nein, nicht überall. Nur ein Weg. Eine Spur? Mir wird kalt. Eisig kalt.

Kein Wunder, die Tür ist offen. Ich will sie zu machen. Gehe zu ihr hin. Auf einmal ist wirklich alles still. Keine Uhr. Keine knarzende Diele. Nicht mal meine eigenen Schritte. Ich kann die Tür nicht schließen. Ich kann gar nichts. Nicht rennen, nicht schreien. Ich spüre die Kälte nicht mehr. Mein ganzer Körper ist vollkommen taub. Ich kann nichts tun. Nur dastehen und hingucken. Nicht mal die Augen schließen. Nur dastehen und hingucken. Und das Blut in meinen Ohren rauschen hören. Ich habe das Gefühl ich ersticke. Ich habe vergessen zu Atmen, vergessen wie das geht. Vergessen wie man läuft, wie man schreit, wie man Türen schließt. Ich stehe nur da. Im Schock. Und schaue hin. Mein Blick ist gefesselt, mit dicken Ketten aus Metall, während das Bild sich in mein Hirn brennt. Jedes einzelne Detail. Jeder kleine rote Punkt auf der grünen Hecke. Jeder Abdruck im weißen Schnee. Jedes Staubkorn auf dem Fenster neben der Tür. Endlich geben meine Beine nach. Endlich ist alles schwarz. Aber das Bild lässt mich nicht allein. Es ist da. Auf der Rückseite meiner Augen. Von innen auf meinen Schädel tätowiert. Mit Permanentmarker auf meinen Körper gezeichnet. „Lass mich in Ruhe“ will ich schreien. Aber es ist alles schwarz und leer. Ton gibt es in dieser Welt nicht.

Drei Ewigkeiten später komme ich wieder zu mir. Ich schließe die Tür, wische das Blut weg, setzte mich wieder vor den Baum und Warte. Warte auf Mama, auf Papa, aber sie kommen nicht. Nie mehr. Warte auf das Christkind, aber das kommt nicht. Ist es eh noch nie. Warte, dass die Taubheit nachlässt und das Bild verschwindet. Da kann ich lange warten. Die Uhr fängt wieder an zu dröhnen. TOCK-TOCK-TOCK macht sie sich über mich lustig.

TOCK-TOCK-TOCK.

Und nun, in der fünften Woche, gibt es die Kurzgeschichte von Franziska Janssen der 9b zu lesen, die den ersten Platz in ihrer Kategorie belegt hat. Nochmal herzlichen Glückwunsch von uns und viel Spaß beim lesen!

Ich schrie, immer lauter. Er war wieder da, in meinem Kopf, überall. Nahm mich, schüttelte mich und griff mich an. Mein Kopf wollte zerbersten und überall, wo er mich anfasste, blieben Schmerzen und Verbrennungen zurück. Ich wollte nicht mehr, wehrte mich, doch dafür bekam ich nur noch mehr Wunden zugefügt. Ganz langsam zog er sich zurück. Doch ich wusste, das war nur die Ruhe vor dem Sturm. Dieses Szenario würde sich immer wiederholen, die nächsten ein, zwei Stunden lang…

Ich lag auf dem Boden, schrie und kam allmählich zu mir zurück. Langsam wiegte ich mich in den Schlaf. Als ich aufwachte, ging die Sonne auf. Ein weiterer Tag in Ruhe und Sonnenschein. Ich kann mich ausruhen. Heute Nacht würde ich ihn wieder sehen. Ihn wieder spüren, in und an mir. Die Therapeuten können mir nicht helfen, niemand kann das, ich muss das aushalten. Immer wieder, jede Nacht.

Ich schrie, immer lauter. Er war wieder da, in meinem Kopf, überall. Nahm mich, schüttelte mich und griff mich an. Mein Kopf wollte zerbersten und überall, wo er mich anfasste, blieben Schmerzen und Verbrennungen zurück. Ich wollte nicht mehr, wehrte mich, doch dafür bekam ich nur noch mehr Wunden zugefügt. Ganz langsam zog er sich zurück. Doch ich wusste, das war nur die Ruhe vor dem Sturm. Dieses Szenario würde sich immer wiederholen, die nächsten ein, zwei Stunden lang…

Ich muss kämpfen gegen ihn, der mich gefangen hält, der mich benutzt für

sich und seine Zwecke. Ich weine mich mal wieder ihn den Schlaf so wie jeden Tag, immer wieder.

Ich schrie, immer lauter. Er war wieder da, in meinem Kopf, überall. Nahm mich, schüttelte mich und griff mich an. Mein Kopf wollte zerbersten und überall, wo er mich anfasste, blieben Schmerzen und Verbrennungen zurück. Ich wollte nicht mehr, wehrte mich, immer mehr, mit mehr Kraft und mehr Wille. Dann nichts mehr. Kein Schmerz, keine Berührungen mehr. Leere. Ich weiß nicht was ich machen soll. Liege still auf dem Boden, kann mich nicht bewegen, atmen

fühlt sich schwer an. Ich fühle seinen Blick auf mir, wie ich verkrümmt hier liege und mich nicht bewegen kann. Lange Zeit schaut er mich an…

Plötzlich fühl ich warmes Blut in meinen Adern, kann mich strecken, recken und bewegen. Atmen fällt mir leicht. Langsam steh ich auf, geh zu ihm hin und schaue von oben herab in seine wunderschönen Augen, in die ich mich einst verliebt hatte. Dann schreie ich so laut wie ich kann und vertreibe ihn aus meinem Kopf, meinen Gefühlen und meinem Leben. Er weicht zurück, hat diesmal Angst vor mir und dann… ist er weg. Endlich weg nach so vielen Tagen, Monaten und Jahren, in denen ich in Angst und Schmerz gelebt habe.

Ich weine wieder, doch jetzt sind es Freudentränen. Und langsam schlafe ich ein. Mit dem Wissen, dass er nie wieder zurückkommen wird.

Ein Artikel von Marie Sieber und Clara Knuppertz